新着商品

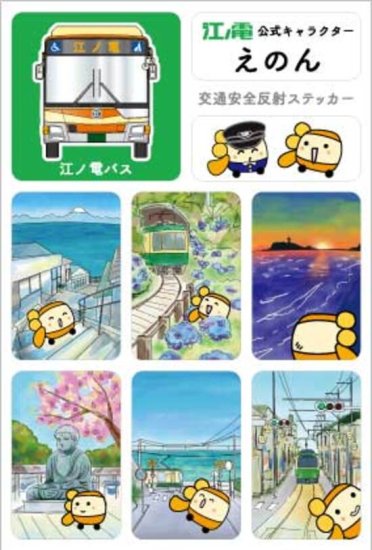

792円(税72円)

792円(税72円)

1,980円(税180円)

1,980円(税180円)

1,980円(税180円)

最近チェックした商品

【神奈中】先ず止まれプレートレプリカ&神奈中バスクリアファイルセット[ひ850号]

916円(税83円)

SOLD OUT

【特典付き】後方師匠面したい系転生者 1 自覚なき剣聖の勘違い最強譚

1,430円(税130円)

SOLD OUT

2,750円(税250円)

SOLD OUT

『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』海月高等学校学生証風クリアカード(東條)

440円(税40円)

SOLD OUT

1,210円(税110円)