新着商品

792円(税72円)

792円(税72円)

1,980円(税180円)

1,980円(税180円)

1,980円(税180円)

最近チェックした商品

1,980円(税180円)

SOLD OUT

【特典付き】愛になるまであと何日?~偽装婚約のはずなのに、上級騎士になった幼なじみが溺愛してきます~ 1

836円(税76円)

SOLD OUT

935円(税85円)

SOLD OUT

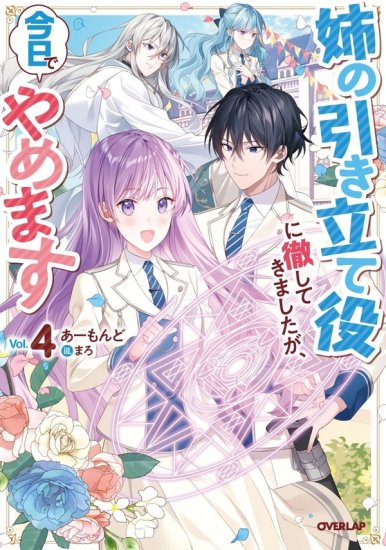

【特典付き】姉の引き立て役に徹してきましたが、今日でやめます 4

1,430円(税130円)

SOLD OUT

748円(税68円)

SOLD OUT